高血壓是腎臟病的主要危險因子之一,最棘手的是,它在早期往往沒有明顯症狀,卻可能已經悄悄破壞腎臟微血管。等到出現蛋白尿或 eGFR 下降,腎臟功能往往已經開始惡化。

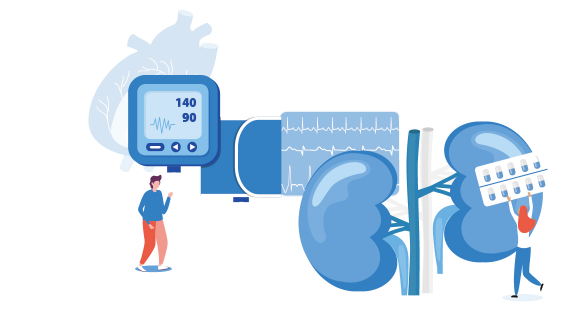

高血壓早期常無症狀

台北榮總護理部指出:「高血壓早期往往沒有自覺症狀,大部分病患直到器官功能受損後才被診斷。」這也是為什麼高血壓被稱為「沉默殺手」,因為它在沒有症狀的情況下,也可能對器官造成嚴重損害。[1]

血壓標準與腎病風險密切相關

- 血壓若達到收縮壓 ≥ 140 mmHg 或 舒張壓 ≥ 90 mmHg,即被診斷為高血壓,建議開始治療。[1]

- 若患者合併慢性腎病、蛋白尿、糖尿病等情況,根據全球改善腎臟病預後組織(KDIGO)2021指引與美國心臟協會(AHA)和美國心臟病學學院(ACC)2017指引建議,應將血壓控制在130/80 mmHg以下;若已有蛋白尿,可進一步控制至收縮壓 <120 mmHg,以延緩腎功能惡化。[2][4]

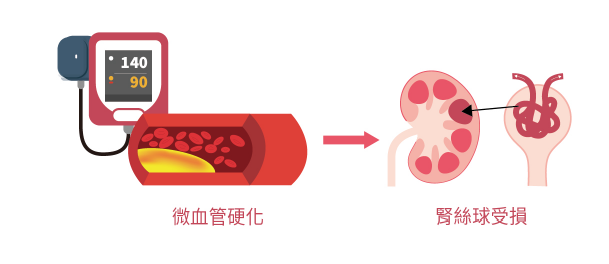

高血壓如何傷腎?

- 微血管硬化 → 腎絲球受損

長期高血壓會導致腎臟微血管硬化與玻璃樣變性,損害腎絲球過濾功能,減弱代謝廢物與水分的排除效率。[2]

- 蛋白尿是早期警訊

出現蛋白尿,代表腎絲球已開始受損。KDIGO指引建議,合併蛋白尿時應優先使用ACEI/ARB類藥物,並將收縮壓控制於120 mmHg以下,有助於減緩腎病惡化。[2]

- eGFR下降代表腎功能惡化

當eGFR降至 <60 mL/min/1.73m²,即已進入慢性腎臟病階段。研究指出,收縮壓每上升10 mmHg,eGFR年下降速率將額外增加約0.2 mL/min/1.73m²。[3]

為何高血壓常「無感」卻高風險?

- 多數患者在早期並不會出現泡泡尿、水腫、疲倦等腎病症狀,往往在健檢或腎功能異常時才被發現。

- 國際如KDIGO與ACC/AHA指引指出,即使沒有症狀,只要收縮壓≥ 130 mmHg或舒張壓≥ 80 mmHg,就應積極介入,以預防腎臟與心血管損傷。[4]

用數據看出腎臟風險

|

具體防護策略

- 定期量血壓 — 建議 40 歲以上、有家族史或三高族群每週至少一次。

- 每年檢查尿蛋白與 eGFR — 健檢或門診抽尿、抽血即可完成。

- 健康生活型態:每日鹽分控制<6g、每週至少150分鐘有氧運動、戒菸限酒、維持理想體重。

- 避免長期使用NSAIDs類藥物 — 會增加腎損傷風險。[5]

早期高血壓雖常無明顯症狀,卻是腎臟健康的隱形威脅。唯有透過定期監測與健康介入,才能守護腎功能,遠離慢性病風險。

資料來源

[1] 台北榮民總醫院-高血壓腎病變之照護

[2] Potential implications of the 2021 KDIGO blood pressure guideline for adults with chronic kidney disease in the United States

[3] Relationship between Blood Pressure and Incident Chronic Kidney Disease in Hypertensive Patients

[4] Trends of Blood Pressure Control in Chronic Kidney Disease Among US Adults: Findings From NHANES 2011 to 2020